共同通信PRワイヤー KYODO NEWS PR WIRE

“AI×転職 ”のリアルな実態調査|転職活動でのAI活用で7割超が「効率アップ」と回答(株式会社AO)

株式会社AO

人材業界に特化した経営支援サービス「AOメソッド」を提供する株式会社AO(読み:アオ、本社:東京都文京区、代表取締役:吉村直樹)は、転職経験のある20代〜50代の男女522名を対象に「転職活動におけるAI活用に関する調査」を実施しました。

本調査では、求人検索手段の実態や、転職活動におけるAIの活用状況、人材紹介会社に求めるサービスなどについて調査を実施。その結果、転職活動の主軸は依然として人を介したサポートである一方、AIによる業務支援の可能性も高まりつつあることが分かりました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505199045-O12-Jxkn6rI6】

◼️調査概要:転職におけるAI活用に関する調査

【調査期間】2025年5月8日(木)~2025年5月9日(金)

【調査方法】インターネット調査

【調査人数】522人

【調査対象】過去に転職経験のある20代〜50代の男女

【調査元】株式会社AO

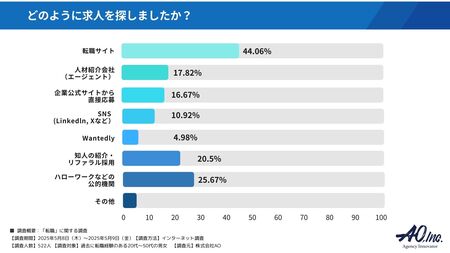

求人探しは「転職サイト」が最多、4割超が利用

転職活動時にどのような方法で求人を探したかを尋ねたところ、「転職サイト」(44.06%)が最も多く、次いで「ハローワークなどの公的機関」(25.67%)、「知人の紹介・リファラル採用」(20.5%)という結果となりました。

注目すべき点として、過去2年以内に転職を行った人に絞って分析すると、「人材紹介会社(エージェント)」の利用率が25.15%と高まっており、4人に1人が活用していることから、近年ニーズが拡大していることがうかがえます。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505199045-O1-eas7t11w】

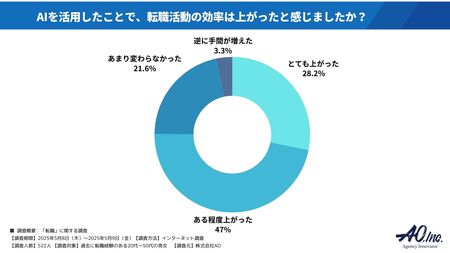

AIを使った転職活動、利用者は少数派ながら効果実感も

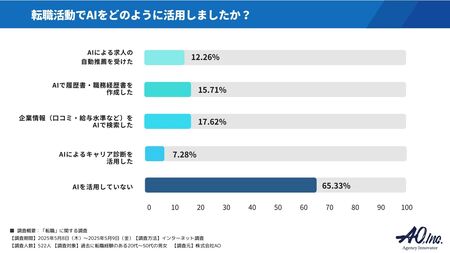

就職活動において、AIをどのように活用したかを尋ねたところ、最も多かったのは「企業情報の収集」で17.62%、次いで「履歴書・職務経歴書の作成」(15.71%)、「求人の自動推薦」(12.26%)という結果に。一方で、「AIを活用していない」と回答した人は65.33%に上り、現状ではAI活用が限定的であることが分かりました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505199045-O11-gXyei3wk】

しかしながら、実際にAIを活用した人の75.2%が「効率がとても上がった」「ある程度上がった」と評価しており、AIが転職活動の効率化に寄与している側面も明らかになっています。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505199045-O5-2y57p8T7】

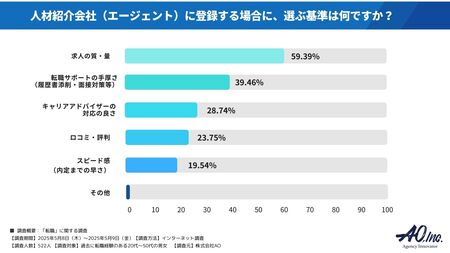

転職者が求めるのは「求人の質」と「手厚いサポート」

就職活動の支援においてAI活用の可能性が見えつつある一方で、転職者が人材紹介会社(エージェント)に求める要素についても注目すべき結果が出ています。

エージェントを選ぶ際の基準としては、「求人の質・量」(59.39%)が最も多く、次いで「転職サポートの手厚さ(履歴書添削・面接対策など)」(39.46%)、「キャリアアドバイザーの対応の良さ」(28.74%)が挙がりました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505199045-O3-GKy7CX97】

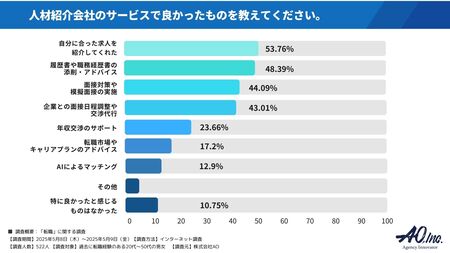

また、実際に利用して「良かった」と感じたサポート内容としては、自分に合った求人を紹介してもらえたこと(53.76%)や、履歴書・職務経歴書の添削やアドバイス(48.39%)、面接対策や模擬面接の実施(44.09%)、さらに企業との面接日程の調整や交渉の代行(43.01%)など、きめ細かな人的サポートが高く評価されていることが分かりました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505199045-O7-200iRZq4】

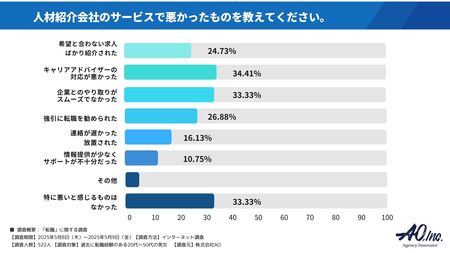

一方で、「キャリアアドバイザーの対応が悪かった」(34.41%)、「企業とのやり取りがスムーズでなかった」(33.33%)、「希望と合わない求人ばかり紹介された」(24.73%)、「強引に転職を勧められた」(26.88%)といった不満の声も一定数あり、人的サービスの質が問われる結果となりました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505199045-O8-9dR76DNi】

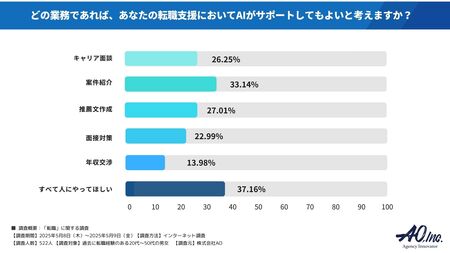

転職活動の一部はAIに任せたい——約6割が前向き

今後の転職活動において、AIによる支援をどの業務に導入してもよいかを尋ねたところ、「すべて人にやってほしい」と回答した人は37.16%と一定数を占めましたが、一方で、案件紹介(33.14%)や推薦文作成(27.01%)、キャリア面談(26.25%)、面接対策(22.99%)など、一部の業務についてはAIによるサポートを受け入れる傾向も見られました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505199045-O4-F2QP5Obt】

回答者の声からは、「人にやってもらうほうが安心できる」「面談で直接話し合いをして決めたい」といった、AIの活用に対する否定的な意見もある一方で、「最終的には人にやってほしいが、絞り込みまではAIでもよい」「効率的に作業を進めるために必要と感じる」「聞きにくいことなどをフォローしてくれそう」「AIの方が相談しやすいし、的確だと思う」といった肯定的な意見も多く寄せられました。

これらの結果から、今後は人間とAIの“分業”による新たな転職支援のあり方が求められていくことが示唆されました。

感情に寄り添うAI時代の転職支援──AO代表・吉村が語る転職支援の未来

今回の調査を受け、人材業界に特化した経営支援サービス「AOメソッド」を提供する株式会社AO代表・吉村は、次のように話します。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505199045-O9-C1dL456x】

ー今回の調査結果で特に気になった結果はありますか。

「誰に出会うかで、転職の満足度が大きく変わる」。これは一人ひとりの体験に根差した声であり、同時に人材業界の根深い構造課題を示しています。支援品質の差が担当者の属人的な力に依存している現状は、多くの企業にとって無視できない経営リスクにもなりつつあります。

ー調査結果では、人的サポートに対する高い評価と同時に、不満の声も多く見られました。これについて、業界全体の課題としてどのように捉えていますか?

「人が介在するからこそ安心できる」──この価値は揺らいでいません。一方で、“人だから仕方ない”では済まされない品質差も明確です。属人性の壁をどう乗り越えるか、業界全体が職人芸から組織力へと進化する必要があります。プロセスの言語化・再現性の設計が未来の鍵になります。

ー今後、AIが転職市場にどのような影響を与えると考えますか?

AIの役割は、単なる効率化ではありません。人間が捉えきれない構造的なマッチング、提案の裏付け、判断の補強、これらを“静かに、しかし確実に”支える力があります。AOでは、支援行動を学習したAI「AOroid」を通じて、人とAIが共に働く新しい支援モデルを構築しています。目指すのは、量産型ではなく“質の高い再現性”です。

ー今回の調査結果から、今後の転職市場は、どのように進展していくと予測されますか?

求職者の意思決定は、スキルや条件だけでなく、「自分らしく働けるか」「共感できるか」といった感情要素にシフトしています。この変化に対応するには、AIですら“感情や想い”に寄り添う力が求められる時代です。テクノロジーと人間性の共存が、今後の支援の本質になります。

ーその変化に対して、企業側(人材紹介会社)は、どのような対応が求められていると考えますか?

「属人的にうまくいく」ではなく、「誰がやっても成果が出る」。これを実現できるかが企業の競争力を分けます。AOでは、成果を生む支援プロセスや提案内容を体系化し、経験や勘に頼らない仕組みを構築。人の強みを活かしながら、科学的な裏付けのある支援を可能にしています。

AOメソッドとは?

経験と勘に依存した“職人芸”を科学し、仕組みに変える──それがAOメソッドです。優秀な支援者の行動・思考パターンを言語化・構造化し、誰でも実践可能な形に落とし込んでいます。さらに、その知見をAI「AOroid」に搭載することで、転職支援における判断力と提案力を組織全体で底上げしています。“再現性ある人間力”を、AIとともに実現する挑戦です。

【会社概要】

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505199045-O10-ev9COsUZ】

会社名:株式会社AO

設立:2021年2月2日

本社:〒112-0014 東京都文京区関口3-17-4-405

東京オフィス:〒113-0033 東京都文京区本郷4-16-6 天翔ビルディング10階

代表者:代表取締役社長 吉村 直樹

事業内容:

・人材紹介会社の業務革新サービス「AOメソッド」の提供

・有料職業紹介事業会社

・マッチングビジネス向けAIシステム「AOroid」の提供

HP:https://ao-ao.co.jp/

main

調査1

調査4

調査7

調査3

調査5

調査6

AO代表・吉村直樹

ロゴ

調査2

プレスリリースURL

https://kyodonewsprwire.jp/release/202505199045

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。詳細は上記URLを参照下さい。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。