共同通信PRワイヤー KYODO NEWS PR WIRE

「DPL相模原Ⅱ」着工

大和ハウス工業株式会社

2025年8月29日

大和ハウス工業株式会社

代表取締役社長 大友 浩嗣

大阪市北区梅田3-3-5

大和ハウス工業株式会社(本社:大阪市、社長:大友 浩嗣)は、2025年9月16日より、神奈川県相模原市中央区において、当社初となるレンタルラボを併設する複合型物流施設「DPL相模原Ⅱ」(地上5階建て、敷地面積:33,567.67㎡、延床面積:77,730.81㎡)を着工します。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202508294298-O2-Lrr2x9HZ】 【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202508294298-O3-z3jXGAvV】

【「DPL相模原Ⅱ」外観パース】

当社は神奈川県において、マルチテナント型物流施設(※1)計3棟からなる物流タウン「DPL新横浜プロジェクト」をはじめ、BTS型物流施設(※2)など26棟、総延床面積約134万㎡※3の物流施設開発を手掛けてきました。

今回開発する「DPL相模原Ⅱ」は、モノの保管・配送拠点としての物流機能はもちろん、インキュベーション機能(※4)を持つレンタルラボを併設した複合型物流施設です。レンタルラボにおいては、株式会社さがみはら産業創造センター(本社:神奈川県相模原市、以下「SIC」)と協業(予定)することで次世代産業の創出を促し、地域の活性化に貢献できる施設を目指します。

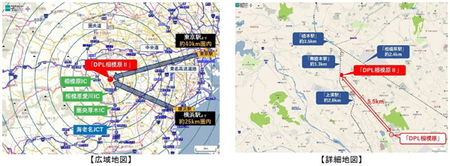

交通面では、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)「相模原インターチェンジ」「相模原愛川インターチェンジ」より約5kmの場所に位置しているため、関東広域および中部圏への配送拠点として最適な場所に立地。また、JR相模線「南橋本駅」より徒歩圏内にも位置する職住近接の立地です。

環境面では、環境負荷低減に配慮した設計を施し、建物の省エネ性能を高めるとともに、エネルギー消費量の削減を実現し、複数の環境認証の取得を目指しています。あわせて、太陽光発電システムで発電した電力を利用できる非常用発電機を設置し、BCPや地域に開かれた防災拠点としても対応できる施設としました。

今後も当社は、お客さまに対してBTS型・マルチテナント型の物流施設を積極的に提案していきます。

※1.複数のお客さまが入居できる物流施設のこと。

※2.Build to Suitの略で、特定のお客さま専用の物流施設のこと。

※3.2025年7月31日現在。施工中の物件含む。

※4.スタートアップはもちろん大企業などに対して、事業の成功と成長を支援するための機能全般。

●ポイント

1.当社初となるレンタルラボを併設する複合型物流施設

2.各高速道路や幹線道路、駅に近接した職住近接の好立地

3.環境負荷低減に配慮した設計でNearly ZEBの達成へ

1.当社初となるレンタルラボを併設する複合型物流施設

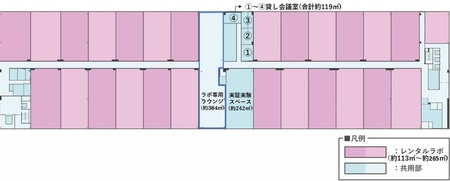

「DPL相模原Ⅱ」は、地上5階建て、敷地面積33,567.67㎡、延床面積:77,730.81㎡、1階~4階を物流施設(1区画5,000㎡~入居可能、最大7テナント)、5階にはインキュベーション機能を持つレンタルラボ(1区画200㎡~入居可能、最大26テナント)を併設する複合型物流施設です。

(1)物流施設(1階~4階)

トラックバースには、地面と同じレベルの高さにした「低床式」を採用。車両が施設内に乗り入れられるため、荷下ろしをスムーズに行うことができるなど、効率的な荷物搬入出を実現しました。

床荷重は、最大2.0t/㎡(※5)まで対応可能とし、飲料や鉄鋼・金属などの重量物を扱う業界のニーズにも応え、施設の汎用性を高めました。

また、上り・下り専用のらせん状のダブルランプウェイを採用。1階~4階の全フロアへのアクセスを可能にすることで、施設内での車両渋滞や接触リスクを抑え、安全で効率的な入出庫を実現します。

あわせて、当施設の1階には、テナント企業の従業員が自由に利用できるラウンジ(約160席、約200㎡)を設置。さらに、構内のトラック待機所に近接した場所にトラックドライバー向けの休憩室を設けるなど、入居テナント企業の従業員の労働環境を整備するとともに、物流業界の労働力不足などの社会課題にも配慮しました。

※5. 1.5t/㎡を超える重量物を保管する場合、荷物の保管方法に制約があります。

(2)レンタルラボ(5階)

当施設は、神奈川県が推進する「さがみロボット産業特区」(※6)内に位置しているため、起業家やスタートアップ、ベンチャー企業の成長を支援するレンタルラボを5階に併設します。当社とSICが協業(予定)し、SICが運営する既存施設(3施設4棟)の入居企業との交流や連携を行う予定としています。

ラボ内には、レンタルラボ利用者専用のラウンジ(約180席、約364㎡)や貸し会議室(4室)を完備し、レンタルラボ利用者間の交流や多様なコミュニケーションをサポートします。

また、当施設で開発した技術やソリューションを実際に試行できる実証実験スペースを設置。物流施設が併設されていることを活かし、1階~4階の物流施設のテナント企業と、5階のレンタルラボ利用企業が相互連携し、物流分野におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の加速に取り組みます。

新たな拠点からイノベーションを創出し、地域経済の発展につなげていくことを目指します。

※6. 神奈川県が、ロボット技術の研究・開発、実証実験、産業振興を推進する地域。

【表】

2.各高速道路や幹線道路、駅に近接した職住近接の好立地

「DPL相模原Ⅱ」は、横浜駅から約25km圏内、東京駅から約40km圏内に位置し、関東広域および中部圏配送の要衝となります。圏央道「相模原インターチェンジ」「相模原愛川インターチェンジ」より約5km(車で約20分)、東名高速道路「海老名ジャンクション」より約17km(同約30分)、中央道「八王子ジャンクション」より約12km(同約25分)と、各高速道路へスムーズにアクセスが可能で、広域配送に優れた好立地です。また、「保土ヶ谷バイパス」や「八王子街道」などの幹線道路にも近接しており、近隣市街地への配送拠点としても最適な環境です。

あわせて、JR相模線「南橋本駅」より約1.3km(徒歩約15分)と徒歩圏内で、周辺には住宅地が広がっているため、職住近接の立地です。地域住民がパートタイムや短期間・短時間勤務などの柔軟な働き方を選びやすくすることで、安定した人財確保につながることに期待できます。

さらに、当施設内全体で約700人の雇用を想定し、普通乗用車駐車場212台分、自動二輪車駐車場20台分、駐輪場183台分を確保するなど、当施設で働く従業員にとって、快適な環境を整備することで、地域の経済活性化にも貢献します。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202508294298-O10-OSNE5agN】

3.環境負荷低減に配慮した設計でNearly ZEBの達成へ

「DPL相模原Ⅱ」の屋上には、太陽光発電システム(1,428kW)を設置し、「オンサイトPPA」(※7)方式として運用します。発電した電力は自家消費するとともに、余剰電力は売電することで、再生可能エネルギーの普及拡大に貢献します。実質的に入居テナント企業も再生可能エネルギーを使用していることになるため、企業価値向上につなげることができます。

また、BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)の最高ランク6つ星の取得とNearly ZEB(※8)以上の基準の達成を目指すなど、建物の省エネ性能を最大限に高めるとともに、エネルギー消費量の削減を実現します。あわせて、節水器具や加温自動水栓、全館LED照明、全熱交換器を採用するなど、環境負荷の低減に配慮した設計を施しました。

さらに、太陽光発電システムで発電した電力を蓄電できる非常用蓄電池を設置するなど、BCP(事業継続計画)にも対応し、地域に開かれた防災拠点としても対応できる施設としました。

加えて、地域との共生を図る取り組みとして、JR相模線沿線の桜並木やヒマラヤスギの一部を保全したり、外構の植栽の50%以上を在来種で植樹することで、生物多様性に配慮します。

※7. Power Purchase Agreementの略。建物所有者から賃借した屋根や同一敷地内に第三者が太陽光発電設備を設置し、発電した電力を当該建物の入居テナント企業に有償供給する仕組み。

※8. 省エネ50%以上、かつ、再エネを加えて、基準一次エネルギー消費量から75%以上削減した建物のこと。

■建物概要

【表:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000427/202508294298/_prw_PT1fl_wQ6Q8cdv.png】

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202508294298-O8-m7t78qLX】

【表:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000427/202508294298/_prw_PT2fl_oJjX86yq.png】

【表】

release_20250829-4

プレスリリースPDF

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000427/202508294298/_prw_PR1fl_9Ks2R46y.pdf

プレスリリースURL

https://kyodonewsprwire.jp/release/202508294298

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。詳細は上記URLを参照下さい。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。